Oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.I.,

Indonesiainvestigasi.com

DALAM sejarah panjang bangsa ini, kita terbiasa mengenang jasa pahlawan sebagai sosok yang mengangkat senjata, memimpin perlawanan, atau memegang jabatan tinggi dalam negara. Namun, dalam dunia yang terus berubah, definisi kepahlawanan pun menuntut pembacaan ulang. Apakah pahlawan hanya mereka yang dikenang dalam parade dan patung, atau mereka yang diam-diam menjaga nurani bangsa dari dalam reruntuhan ketidakadilan?

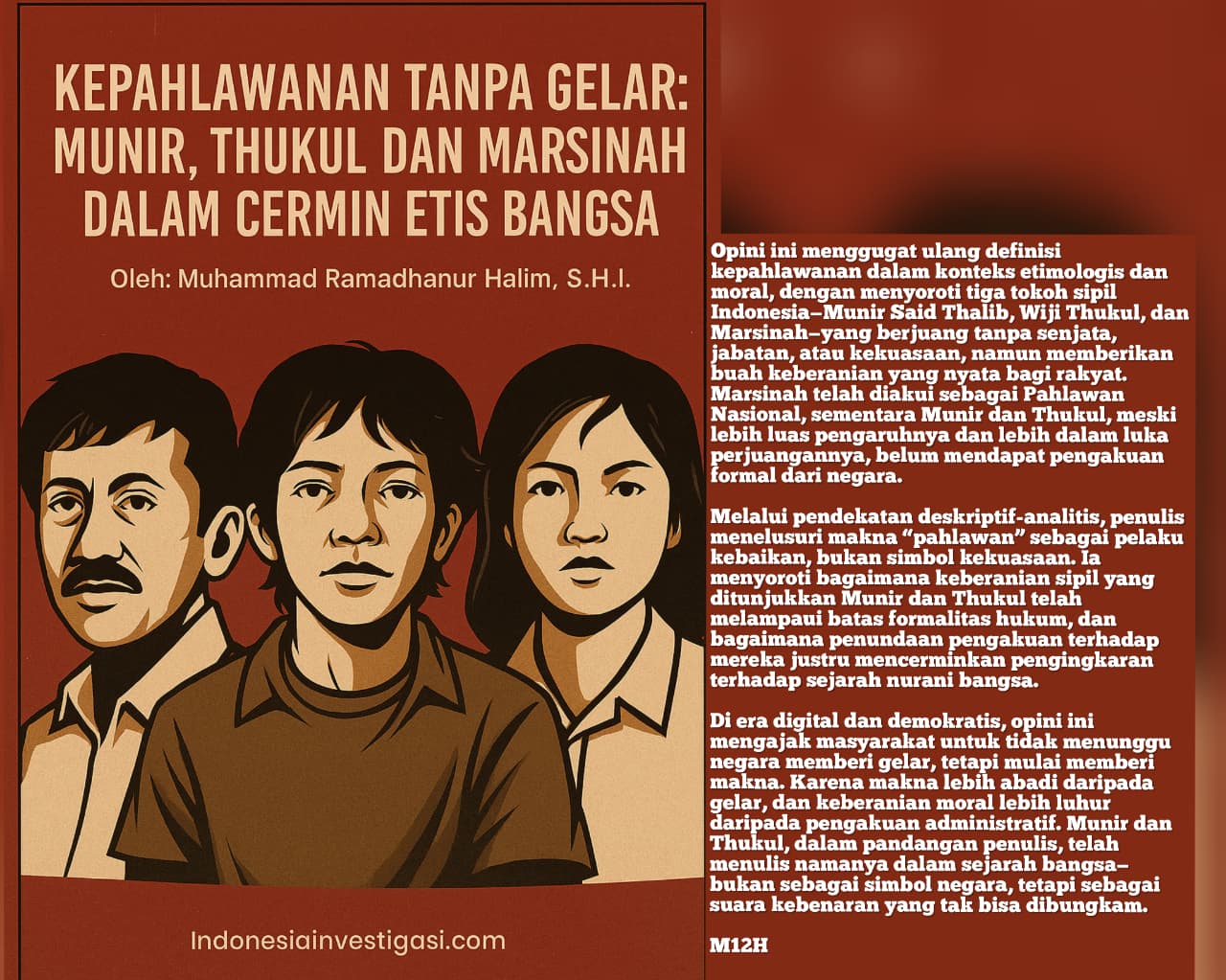

Munir Said Thalib, Wiji Thukul dan Marsinah adalah tiga nama yang tidak lahir dari istana, tidak memimpin pasukan dan tidak memegang kekuasaan. Namun mereka hadir sebagai suara yang menolak diam, sebagai tubuh yang menolak tunduk dan sebagai nurani yang menolak dibungkam. Ketiganya wafat dalam kondisi yang tidak wajar, justru karena kondisi tersebutlah mereka hidup dalam ingatan kolektif rakyat.

Etimologi kata “pahlawan” berasal dari akar kata “phala” yang berarti buah atau hasil dan “wan” sebagai penanda pelaku atau orang. Maka, pahlawan adalah mereka yang menghasilkan kebaikan bagi orang lain, bukan mereka yang sekadar dikenang karena jabatan atau gelar. Dalam makna ini, Munir, Thukul dan Marsinah telah lebih dari layak disebut pahlawan.

Marsinah telah resmi diakui sebagai Pahlawan Nasional. Sebuah langkah penting yang patut diapresiasi. Namun pengakuan ini juga membuka pertanyaan yang lebih dalam: mengapa Munir dan Thukul belum menyusul? Apakah karena mereka terlalu berani? Terlalu jujur? Atau karena mereka menyentuh luka yang belum siap diobati?

Munir adalah simbol keberanian sipil yang paling terang dalam sejarah Indonesia modern. Ia tidak hanya membela korban, tetapi juga menantang sistem yang melanggengkan kekerasan. Ia tidak hanya mengadvokasi, tetapi juga menginvestigasi. Ia tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak. Dan untuk itu, ia dibunuh dengan racun dalam sebuah penerbangan menuju studi hukum HAM di Belanda, sebagaimana pemberitaan media telah mengisahkan tragedi yang begitu memilukan.

Wiji Thukul adalah penyair yang puisinya lebih tajam dari peluru. Ia tidak mengangkat senjata, tapi kata-katanya mengguncang dan mengundang ketakutan. Ia hilang sejak 1998, hingga kini belum ditemukan. Namun puisinya tetap hidup, dibacakan di jalanan, di ruang-ruang kelas, di panggung-panggung kecil yang menolak lupa.

Marsinah, seorang buruh perempuan dalam semasa hidupnya telah memperjuangkan hak-haknya dengan cara yang sederhana namun berani. Ia mogok kerja, ia menuntut keadilan dan ia dibunuh karenanya. Ia menjadi simbol keberanian perempuan dalam menghadapi sistem yang tidak adil. Dan kini, ia telah diakui secara resmi oleh negara sebagai salah satu pahlawan nasional.

Namun jika kita menimbang dari sisi pengaruh sosial, Munir dan Thukul memiliki jangkauan yang lebih luas. Munir menjadi ikon HAM internasional, Thukul menjadi suara yang tak pernah padam dalam dunia seni perlawanan. Marsinah dikenang dalam lingkaran buruh, namun Munir dan Thukul dikenang lintas sektor, lintas generasi.

Penghargaan non-formal yang diterima ketiganya menunjukkan pengakuan publik yang kuat. Marsinah menerima Yap Thiam Hien Award, Munir menerima Right Livelihood Award dan Civil Courage Prize, serta Thukul diabadikan dalam mural, film dan puisi. Mereka telah diakui oleh rakyat, meski belum oleh negara.

Hambatan formal sering kali bersifat administratif, namun substansinya politis. Kasus Munir belum tuntas, Thukul belum ditemukan. Namun apakah ketidaktuntasan itu cukup untuk menunda pengakuan? Bukankah keberanian mereka sudah cukup menjadi bukti?

Jika kita menunggu kejelasan hukum untuk mengakui keberanian, maka kita menunda keadilan. Padahal, kepahlawanan bukan soal bukti hukum, melainkan soal keberanian moral. Dan dalam hal ini, Munir dan Thukul telah melampaui banyak tokoh yang sudah lebih dulu diberi gelar.

Kita hidup dalam era digital dan demokratis, di mana informasi tidak bisa dibungkam. Jejak Munir, Thukul dan Marsinah tersebar dalam arsip, mural, puisi dan ingatan kolektif rakyat secara luas. Mereka tidak bisa dihapus dari sejarah, karena mereka telah menjadi bagian dari nurani bangsa.

Kepahlawanan hari ini bukan soal seragam dan senjata, tapi soal keberanian untuk berkata benar, meski sendirian. Dan dalam hal ini, Munir dan Thukul telah memberi teladan yang tak terbantahkan.

Dalam masyarakat yang sehat, pahlawan bukan hanya mereka yang menjaga kekuasaan, tapi juga mereka yang menggugat kekuasaan demi keadilan. Munir dan Thukul adalah pahlawan dalam makna yang paling murni: mereka menghasilkan kebaikan bagi orang lain, dengan mengorbankan diri mereka sendiri.

Kita perlu menggugat ulang narasi resmi yang hanya memuliakan tokoh-tokoh yang “aman secara politik.” Kita perlu menghidupkan kembali makna pahlawan sebagai keberanian sipil, bukan sekadar simbol negara.

Munir dan Thukul tidak menunggu gelar. Mereka tidak hidup untuk dikenang, tapi untuk membela. Namun kita yang hidup hari ini punya tanggung jawab untuk memberi pengakuan. Bukan demi mereka, tapi demi kita sendiri agar kita tidak kehilangan arah dalam menilai makna keberanian dan pengorbanan.

Pahlawan sejati bukan yang dikenang karena jabatannya, tapi yang diingat karena keberanian untuk membela yang lemah. Dan dalam hal ini, Munir dan Thukul telah menulis namanya dalam sejarah nurani bangsa.

Jika negara belum siap memberi gelar, maka rakyat harus lebih dulu memberi makna. Karena makna lebih abadi daripada sebuah gelar. Dan makna itulah yang akan menjaga kita dari lupa.

Kita tidak bisa terus menunda pengakuan terhadap yang sudah jelas dan layak. Karena menunda pengakuan adalah bentuk lain dari sebuah sikap pengingkaran. Dan pengingkaran adalah awal dari pengkhianatan terhadap sejarah.

Munir dan Thukul adalah pahlawan nurani. Mereka tidak menunggu gelar, tapi kita yang harus berani memberi pengakuan. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati pahlawannya, tapi juga yang berani mengakui siapa pahlawannya yang sesungguhnya.

M12H